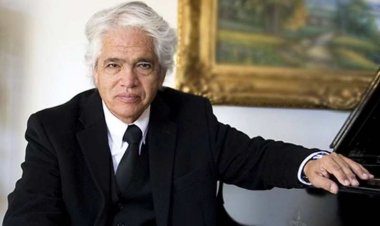

Alejandro Araya Valdés: Reflexiones sobre la agricultura del Maule sur y su futuro

“Mi vida ha estado edificada entre turnos de agua, huertas familiares, cultivos de remolacha y de trigo. Veo con dolor cómo el campo que me vio crecer se agrieta bajo el sol y la falta de agua, cómo las casas se vacían y los tractores envejecen olvidados en las bodegas. Pero también creo en la resiliencia de nuestra gente. En los hombres y mujeres que, contra todo pronóstico, siguen sembrando y siguen soñando. La agricultura chilena no puede seguir siendo vista solo como una fuente de exportaciones: es parte de nuestra identidad profunda, de nuestra historia común. Si queremos un país verdaderamente desarrollado, debemos mirar de nuevo hacia la tierra. Apostar por un agro moderno pero humano, competitivo pero sostenible. Porque, al final del día, como bien dice mi papito; “quien cuida la tierra, cuida también el futuro de su pueblo”, plantea el abogado en su columna para Séptima Página Noticias.

Por Alejandro Araya Valdés (abogado y magíster en ciencias políticas)

INTRODUCCIÓN

Soy hijo de agricultor. Mi vida ha estado ineludiblemente ligada a la tierra, al aroma húmedo de la huerta familiar recién regada, al calor del invernadero sencillo, al crujir de las hojas bajo el sol del mediodía, al retumbar de las aguas de los ríos bajando de la cordillera al plan. Nací respirando polvo de campo y crecí saboreando los frutos del esfuerzo de generaciones. La agricultura no es para mí solo una actividad económica: es una forma de vivir, de entender el mundo, una cultura ancestral tejida en la paciencia del que siembra sin saber si cosechará porque -como dicen los agricultores- “el próximo año va estar mejor”. Hoy, desde este lugar de pertenencia, quiero reflexionar sobre los problemas que históricamente ha enfrentado la agricultura en Chile y en particular en el Maule Sur, región que guarda todavía esa esencia campesina que define a buena parte de nuestro país.

DESARROLLO

_Herencias medievales y rupturas necesarias: el largo camino hacia la igualdad

La agricultura chilena ha estado determinada, desde la Colonia, por estructuras sociales y jurídicas profundamente desiguales. Hasta bien entrado el siglo XIX, los mayorazgos -propiedades indivisibles destinadas a mantener el patrimonio de una familia aristocrática- consolidaban un modelo casi feudal: pocos dueños, muchas manos sujetas al trabajo servil. En el campo, existía una relación de señorío entre el patrón y el inquilino, de obediencia y dependencia económica y social que parecía inmutable. La abolición de los mayorazgos a mediados del siglo XIX fue un primer paso hacia la modernización, pero la gran transformación social vendría de la mano de la Reforma Agraria durante las décadas de 1960 y 1970. Aquello constituyó un giro copernicano: un intento decidido por romper con siglos de inequidad rural. La expropiación de grandes fundos y su redistribución entre campesinos y pequeños agricultores significó el fin de los vestigios medievales en nuestro agro. Fue un proceso doloroso y lleno de tensiones, como todo cambio estructural, pero en su raíz latía una idea poderosa: dignificar al trabajador agrícola, darle un lugar en la sociedad como sujeto pleno de Derechos. Chile pasó así de ser un país de “siervos de la gleba” a uno donde, al menos en teoría, el campesino podía soñar con su propio pedazo de tierra.

_Las falencias de una reforma necesaria

Sin embargo, la Reforma Agraria también dejó heridas abiertas. Muchas de las nuevas propiedades quedaron en manos de campesinos sin capacitación ni apoyo suficiente para sostenerlas de forma eficiente. Faltó planificación, asistencia técnica, infraestructura de riego y comercialización. El ideal de justicia social chocó a menudo con la dura realidad económica: sin crédito ni asesoría, muchos de los pequeños propietarios no pudieron consolidar sus proyectos agrícolas.

_De los granos a los berries: la gran transformación productiva

En el Maule Sur, donde se encuentran comunas como Cauquenes, Chanco, Pelluhue, San Javier, Villa Alegre, Linares, Parral, Retiro y Longaví, la agricultura tradicional basada en cultivos como el trigo y la remolacha, además del ganado mayor y menor, fue cediendo terreno a la fruticultura de exportación a partir de los años 80. Manzanas, uvas, kiwis, cerezos, arándanos… el campo cambió de rostro, impulsado por una política económica orientada a la apertura comercial. Esta transformación trajo nuevos desafíos. La fruticultura requiere inversiones altas en sistemas de riego tecnificado, en infraestructura de frío y embalaje, en acceso a mercados internacionales. Muchos pequeños agricultores quedaron fuera de esta reconversión, atrapados entre la falta de recursos y la exigencia de un mercado cada vez más competitivo y exigente. Por otro lado, la distancia entre el Maule Sur y los grandes puertos de embarque, como San Antonio o Valparaíso, representa una desventaja logística considerable. Desde Cauquenes o Retiro hasta los centros portuarios hay que recorrer más de 300 kilómetros, aumentando los costos de transporte y reduciendo la competitividad frente a regiones más cercanas a los puertos.

_La crisis hídrica: el nuevo enemigo del agro

Hoy, la agricultura en el Maule Sur enfrenta una amenaza quizás más grave que cualquier otra en su historia reciente: la crisis hídrica. Comunas como Cauquenes sufren año tras año el embate de sequías prolongadas, que han reducido drásticamente la disponibilidad de agua para riego y consumo humano. La infraestructura hídrica es insuficiente. Hay escasez de embalses, canales en mal estado, y una mala gestión de los recursos acuíferos subterráneos. Muchos pequeños agricultores, sobre todo en zonas más alejadas como Chanco y Pelluhue, ven sus cultivos marchitarse y sus animales sufrir de sed. Así las cosas, enfrentamos un problema estructural que no solo amenaza la producción, sino la permanencia misma de las comunidades rurales. Mientras tanto, las exportaciones de frutas siguen demandando agua intensivamente, en un modelo que, sin ajustes sustentables, parece condenado a su propio agotamiento.

_La cultura agrícola: una riqueza que no debemos perder

Más allá de su valor económico, el mundo agrícola constituye una cultura en sí misma: un saber ancestral transmitido de generación en generación, un modo de relación con la naturaleza, una ética del trabajo que hoy corre riesgo de desaparecer. Muchos jóvenes del Maule Sur, al ver el deterioro de las condiciones agrícolas, optan por emigrar a las ciudades, abandonando el campo y sus tradiciones. Si no fortalecemos la agricultura como actividad viable, si no modernizamos su infraestructura y la hacemos sostenible ecológicamente, corremos el riesgo de perder no solo empleos, sino toda una forma de entender y habitar el territorio.

_Mirando al futuro: ¿qué agricultura queremos?

El futuro de la agricultura chilena, y en especial del Maule Sur, pasa por repensar el modelo productivo. Necesitamos políticas públicas que fomenten una agricultura familiar campesina más tecnificada, con acceso a riego eficiente, a asistencia técnica permanente y a mercados justos. Es urgente también avanzar en la desalinización de aguas, en la construcción de nuevos embalses, en la modernización de los sistemas de distribución y en la protección de las fuentes de agua. En cuanto a la exportación, sería deseable desarrollar terminales intermodales de mercancías bien conectada por carretera o ferrocarril a un puerto marítimo que permitan reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de los pequeños y medianos productores. Además, debemos diversificar la producción: apostar por cultivos más resistentes a la sequía, por la agricultura regenerativa, por el agroturismo y por productos con valor agregado con denominación de origen. La experiencia de otros países sudamericanos nos enseña que el futuro pasa por un equilibrio entre modernización y tradición. En Uruguay, por ejemplo, se ha promovido la ganadería sostenible. En Argentina, pese a los problemas, hay regiones que han logrado exportar con éxito productos orgánicos. En Perú, el boom de los arándanos y espárragos muestra que, con inversión pública adecuada y capacitación, es posible transformar regiones rurales en polos de desarrollo.

CONCLUSIÓN

“Mi vida ha estado edificada entre turnos de agua, huertas familiares, cultivos de remolacha y de trigo. Veo con dolor cómo el campo que me vio crecer se agrieta bajo el sol y la falta de agua, cómo las casas se vacían y los tractores envejecen olvidados en las bodegas. Pero también creo en la resiliencia de nuestra gente. En los hombres y mujeres que, contra todo pronóstico, siguen sembrando y siguen soñando. La agricultura chilena no puede seguir siendo vista solo como una fuente de exportaciones: es parte de nuestra identidad profunda, de nuestra historia común. Si queremos un país verdaderamente desarrollado, debemos mirar de nuevo hacia la tierra. Apostar por un agro moderno pero humano, competitivo pero sostenible. Porque, al final del día, como bien dice mi papito; “quien cuida la tierra, cuida también el futuro de su pueblo”, plantea el abogado en su columna para Séptima Página Noticias.

(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias).